ESCÚCHAME

1 Coordinador del Archivo General de la Universidad de Guanajuato

2 Directora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato

n el número 10 de la Revista Esencia UG, de 2020, en plena pandemia de Covid-19, publicamos un artículo acerca de la ocasión en la que el cólera morbus atacó la ciudad de Guanajuato en 1833 y las repercusiones que tuvo en el entonces Colegio de la Purísima Concepción. Ahora, con una circunstancia mucho mejor a la de aquel año, presentamos un texto sobre la segunda epidemia de esta terrible enfermedad, ocurrida durante 1850, con la finalidad de que el público lector pueda conocer cómo en otras ocasiones la sociedad guanajuatense ha enfrentado el reto que plantean estas epidemias y la manera en la que las han afrontado y salido adelante.

n el número 10 de la Revista Esencia UG, de 2020, en plena pandemia de Covid-19, publicamos un artículo acerca de la ocasión en la que el cólera morbus atacó la ciudad de Guanajuato en 1833 y las repercusiones que tuvo en el entonces Colegio de la Purísima Concepción. Ahora, con una circunstancia mucho mejor a la de aquel año, presentamos un texto sobre la segunda epidemia de esta terrible enfermedad, ocurrida durante 1850, con la finalidad de que el público lector pueda conocer cómo en otras ocasiones la sociedad guanajuatense ha enfrentado el reto que plantean estas epidemias y la manera en la que las han afrontado y salido adelante.

Sobre la

enfermedad

El cólera es una enfermedad infectocontagiosa, provocada por la bacteria Vibrio cholerae, que produce vómitos continuos, deshidratación, diarreas en exceso de color lechoso, calambres y secreción escasa de orina. La enfermedad se presenta con mucha virulencia en los primeros días, y con las deyecciones y vómitos de los afectados va disminuyendo con el paso de los días.

Históricamente esta enfermedad era conocida desde hacía siglos, pero particularmente en el siglo XIX generó varias pandemias. La primera de ellas se originó en Asia en 1817 en las poblaciones que se encuentran a orillas del río Ganges, en India, y de ahí se dispersó a varias partes del mundo. En México se presentó en 1833, 1850, 1854, 1866 y 1883. En 1848 se presentó epidémicamente en Inglaterra, y de ahí fue detectado en diciembre de ese mismo año en Estados Unidos; ya en 1849 llegó a Tamaulipas, San Luis Potosí y de ahí probablemente pasó a Guanajuato. También fue detectado en el centro y sur del país, como lo muestra Paola Peniche para Yucatán.

La ciudad de

Guanajuato

hacia 1850

Guanajuato es una ciudad minera fundada en 1554, a raíz del descubrimiento de ricos yacimientos argentíferos. El principal asentamiento poblacional, que a la postre se convertiría en el casco urbano, no surgió justo alrededor de las minas, sino en el lugar en el que se asentaron varias haciendas de beneficio de mineral, que aprovechaban el agua del río Guanajuato para los procesos de separación de la plata del mineral con el que venía mezclada. En el río se depositaban las aguas resultantes del beneficio de la plata, así como los desechos producidos por las actividades cotidianas de la población circundante. Esta circunstancia en particular pudo representar un factor importante tanto para la dispersión como para el agravamiento de ciertas enfermedades.

El único hospital de la localidad era el Hospital de Belén, fundado hacia 1775, y que en la contingencia de 1833 se vio saturado, al grado de que fue necesario habilitar el antiguo templo de San Francisco para atender a las tropas de sublevados que se encontraban ocupando la ciudad. Tuvo que abrirse también el camposanto de San Cayetano, además de emplear el ya existente de San Sebastián.

Es importante destacar que, a raíz del padecimiento de esta enfermedad, en el Colegio de la Purísima Concepción (hoy Universidad de Guanajuato) se abriría la carrera de Medicina en 1835, inaugurando con ello la enseñanza de dicha materia en México fuera de la capital, contando además con una orientación experimental y práctica, para lo cual se instaló un gabinete de disección en el Hospital de Belén.

La segunda epidemia de cólera morbus, ocurrida en 1850, tuvo su origen en el Mineral de la Luz. La epidemia de 1850 encontró al Hospital de Belén en una situación económica desesperada después de veinticinco años de ser administrado por la Junta de Sanidad de la ciudad de Guanajuato. Ante esta situación, el ayuntamiento mandó traer a las Hermanas de la Caridad para que atendieran el hospital, cosa que harían hasta 1870, cuando fueron expulsadas del país debido a las leyes de Reforma. Según Lucio Marmolejo, las Hermanas de la Caridad arribaron a Guanajuato el 12 de abril de 1850, poco después de que se presentara la epidemia en marzo.

Afrontando

la epidemia

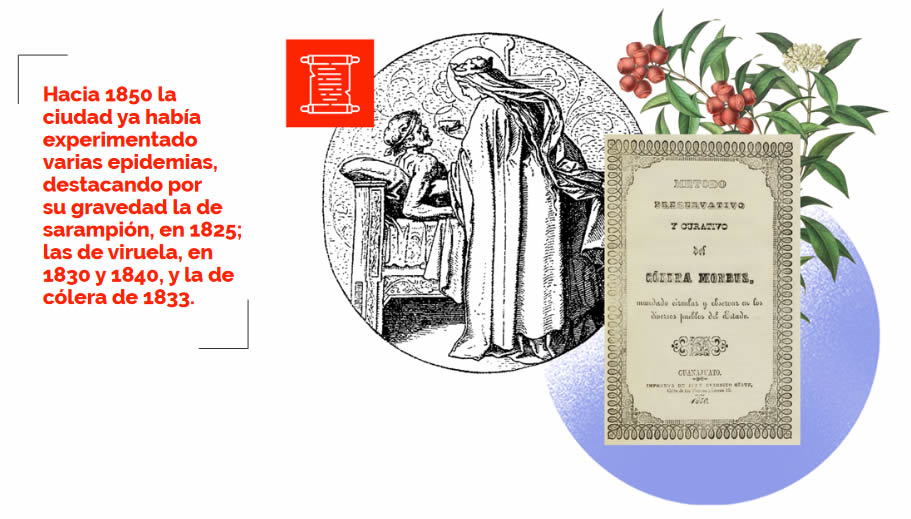

Fue en 1850, cuando surgieron tanto el Método preservativo y curativo del Cólera morbus, así como el denominado Verdaderos preservativos del Chólera morbus. Ambos textos fueron publicados en 1850, sin embargo, se conformaron en el año anterior. En el caso del primero, fue formado y aprobado en 1849 por la Junta Superior de Salubridad y de Beneficencia del Estado de Guanajuato, mientras que el segundo fue firmado por Mariano Leal y Araujo, jefe municipal de la ciudad de Guanajuato, también en 1849.

Los métodos contemplaron medidas tanto de orden público como social y privadas para combatir los efectos de la enfermedad. Entre ellas se aconsejaba que se disminuyera la humedad de las localidades extensas, mejorar el estado de las aguas estancadas, cambiar o detener el curso de los ríos, evitar los depósitos y acopio de los escombros en las grandes poblaciones, contener o destruir las perniciosas emanaciones, y fetidez que exhalaban los muladares y las casas de matanza.

Para 1850 los tratamientos dados por los médicos eran variados y no siempre eficaces para esta enfermedad. Entre los tratamientos médicos usados en la época estuvo el que empleó el médico Felipe Castillo en el Hospital San Pablo de la Ciudad de México, en el que administró inyecciones de agua salada a sus pacientes enfermos de cólera. Al parecer este tratamiento tuvo eficacia porque hidrataba al paciente que estaba muy debilitado por todas las evacuaciones producidas por la enfermedad.

Para 1850 los tratamientos dados por los médicos eran variados y no siempre eficaces para esta enfermedad. Entre los tratamientos médicos usados en la época estuvo el que empleó el médico Felipe Castillo en el Hospital San Pablo de la Ciudad de México, en el que administró inyecciones de agua salada a sus pacientes enfermos de cólera. Al parecer este tratamiento tuvo eficacia porque hidrataba al paciente que estaba muy debilitado por todas las evacuaciones producidas por la enfermedad.

Pese a las prevenciones tomadas por las autoridades, la mortalidad fue alta considerando que murió aproximadamente un 20.5% de la población tan sólo en la ciudad de Guanajuato y sus suburbios. No obstante, al final.