Por Liliana García Rodríguez

Profesora del Departamento de Filosofía

A ya medio año del inicio de la emergencia mundial, resulta sorprendente que el nuevo coronavirus se viva con este carácter de suceso inesperado y externo. Es sorprendente porque se trata de un evento presentido, estábamos sobre aviso por parte de numerosas asociaciones dedicadas al estudio de nuestra relación con la naturaleza.

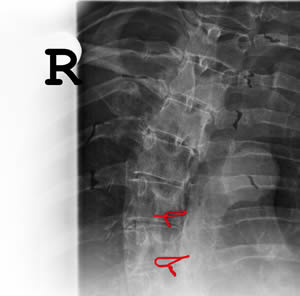

La pandemia no es un suceso ajeno e inimaginable, sino natural. El deterioro del aire, la contaminación de las aguas, la desaparición acelerada de las especies enmarcan y abrazan a la emergencia sanitaria. El sentido universal de la misma constituye su potencia de radiografía que revela distintos planos. Deja también ver otras roturas en el terreno de lo social, pues cuando todas y todos nos encontramos en peligro es preciso tomar medidas reguladas, cosa poco factible dado que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de cuidado y atención. La imagen de la enorme desigualdad es palmaria.

Tenemos ahora evidencia de esa desigualdad. Las tasas de afectación y dolor son mayores entre personas con menos recursos, el Covid-19 ha golpeado con mas fuerza a las poblaciones pobres, como queda de manifiesto en Estados Unidos. Asusta pensar qué pasará cuando los contagios masivos lleguen a los lugares hacinados de América Latina, al tiempo que el desfile de ataúdes por las calles de Guayaquil atormenta nuestras mentes.

Importa mencionar que en esos casos la pandemia no es la culpable, es la propia desigualdad. Su magnitud puede calibrarse en datos como los arrojados por Oxford Comittee for Famine (OXFAM) en relación con la inequitativa repartición de la riqueza en el mundo1.

Al final del día, no importa si las cifras son rebatibles en los porcentajes de pobreza, la pandemia ha dejado claro que una parte de la población mundial no puede seguir medidas de higiene tan sencillas como el lavado de manos. Lo mismo sucede con la otra estrategia, aparentemente simple, de quedarse en casa para regular los contagios.

Al final del día, no importa si las cifras son rebatibles en los porcentajes de pobreza, la pandemia ha dejado claro que una parte de la población mundial no puede seguir medidas de higiene tan sencillas como el lavado de manos. Lo mismo sucede con la otra estrategia, aparentemente simple, de quedarse en casa para regular los contagios.

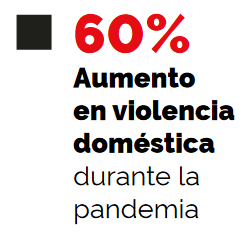

Judith Butler2 cuestiona la idea más o menos generalizada de que el hogar constituye una posibilidad de refugio. La pandemia hizo evidente la peligrosidad de los espacios domésticos para las vidas de las mujeres y las infancias. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres)3, un tercio de la población femenina en el mundo vive en condiciones de violencia intrafamiliar. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS)4 ha expresado recientemente su preocupación ante el alarmante aumento de la violencia doméstica, pues durante la pandemia ha sido del 60%. No todos los hogares son un resguardo y conforme avanza la cuarentena, las condiciones necesarias para contener el virus se delatan cada vez más frágiles y desiguales. El regreso a la nueva normalidad ha de suceder con las imágenes que la radiografía de la pandemia ha develado.

Hemos dicho que la pandemia es un mal presentido, anunciado. El aislamiento, sin embargo, ha puesto de manifiesto cosas que no habitaban nuestro imaginario, tal es el caso del carácter material de la existencia que ahora se muestra por su falta. La sociabilidad no física señala la fuerza y necesidad del contacto con otros cuerpos. Añorar y recelar de la cercanía de los cuerpos constituye un modo de estar que se instala en la nueva normalidad. Mientras tanto, mantenemos las actividades a distancia en el trabajo, la escuela y las relaciones personales. A estas alturas, el aislamiento ha roto las fronteras entre todas esas actividades.

El trabajo se ha instalado en las computadoras de casa. La esfera de lo público ha invadido la vida doméstica y la vida doméstica coloniza la actividad pública. La habitación en la que ahora escribo es estudio, donde tomo café con mis amigas, salón de clases, de reuniones familiares, espacio de yoga, cine. Vivimos en una conexión permanente que contradice la idea misma del aislamiento y la agitada interacción virtual no puede significar soledad, es más parecida a una orfandad de los y las demás. Echar en falta a las personas y a los espacios públicos que compartimos se funde con la añoranza de la soledad y la intimidad. Es preciso recuperar el espacio del afuera para reencontrar el propio.

Pero la privacidad está permanentemente abierta a lo público mediante la virtualidad. No basta con cerrar ventanas y puertas o apagar la computadora. No podemos cerrarnos a los dispositivos, pues por el celular entran tanto mensajes de la familia como del trabajo. No es una situación nueva, no obstante, ahora sucede de manera extrema, han caído las barreras que permiten el resguardo, un aislamiento real en donde transcurra la intimidad con una misma y las personas cercanas con quienes se crea comunidad. Durante una clase virtual, un estudiante compartía que extraña andar en el transporte público pues en el traslado de su casa a la sede Valenciana pensaba en las cosas que había leído para clase, entendía conceptos o se percataba de sus dudas. Otra estudiante compartía, en ese mismo tenor, que extraña las charlas al término de las clases. Es llamativo que señalaran justo lo que enmarca a las sesiones, el antes y el después de los seminarios o cursos; lo que añoran es el espacio y la temporalidad en donde transcurre una suerte de corte escénico entre el exterior y el adentro.

Cabría detenernos a pensar en la educación en estos términos de cara a un semestre que será de manera virtual. Para ello, resulta sugerente el estudio realizado por Rita Segato5 sobre el comportamiento de las personas que discutían de manera virtual en los chat rooms de temas religiosos, al inicio de la década del 90. Eran unas “salas” a las que se ingresaba para charlar con usuarios desconocidos y era imposible saber nombre, sexo, edad real. Por eso resulta importante el afuera, es fundamental regresar a casa y recuperar el espacio de intimidad. Que la comunidad estudiantil se conozca entre sí, que conviva fuera del salón de clase donde puedan hablar y disentir; no habíamos valorado como ahora ese espacio que permite las coincidencias, donde germinan relaciones amorosas y amistosas que potencian un espacio que puede convertirse en refugio, pues el hogar familiar no siempre lo es.

Cabría detenernos a pensar en la educación en estos términos de cara a un semestre que será de manera virtual. Para ello, resulta sugerente el estudio realizado por Rita Segato5 sobre el comportamiento de las personas que discutían de manera virtual en los chat rooms de temas religiosos, al inicio de la década del 90. Eran unas “salas” a las que se ingresaba para charlar con usuarios desconocidos y era imposible saber nombre, sexo, edad real. Por eso resulta importante el afuera, es fundamental regresar a casa y recuperar el espacio de intimidad. Que la comunidad estudiantil se conozca entre sí, que conviva fuera del salón de clase donde puedan hablar y disentir; no habíamos valorado como ahora ese espacio que permite las coincidencias, donde germinan relaciones amorosas y amistosas que potencian un espacio que puede convertirse en refugio, pues el hogar familiar no siempre lo es.

El contexto de la pandemia exhibe la relevancia de la esfera privada en relación con la apertura del afuera, porque sin el espacio compartido la intimidad se atrofia y se convierte en orfandad de los y las demás. La pregunta se dirige ahora a las condiciones de posibilidad que se abren en un momento en que la necesidad de los otros cuerpos es evidente y se mezcla con el temor al contacto.

Es importante no confundir el espacio de la intimidad con el mundo burgués de la privacidad y la individualidad excluyente. Ese tipo de individualidad es una ruptura con la posibilidad de intercambio y socialización. El adentro es plural, se despliega por los nudos del tejido del mundo propio que es red y permite el lazo con los y las otras. Reforzar los vínculos comunitarios y de cuidado mutuo es lo único que puede arrojar alguna luz sobre una nueva normalidad que tiene que vérselas con las restricciones de contacto. El aislamiento no ha revelado la importancia de la interacción no virtual, sino de aquella que tiene incidencia en la vida de los demás y, con ello, en la propia.

Regresar a casa en la nueva normalidad requiere lazos solidarios. Pero no en un sentido abstracto de solidaridad como ayuda a los demás seres que imagino. Se trata siempre de cosas concretas, tal como sucede con el distanciamiento social que llevamos a cabo como cuidado de las otras personas pues no podemos tener la seguridad de no ser un foco de infección.

La solidaridad se manifiesta cuando tengo en cuenta que el bienestar de los y las demás significa una ventaja común; por eso es lo contrario del paternalismo, tender un lazo es celebrar y darle cabida a la oportunidad de retribución. La ayuda solidaria permite la respuesta, brinda la posibilidad de retribuir a la comunidad, a las demás personas, a la tierra, al entorno.

No podemos conocer el estado del mundo en el futuro, pero la pandemia ha mostrado que el individualismo que se afirma sobre la dignidad de los demás seres, humanos o no, ha conducido a hábitos de consumo que deterioran al planeta y a la vida misma. En el curso que concluimos este semestre de manera virtual estudiamos la filosofía del siglo XIX. Vimos a Schopenhauer y el viraje que da respecto de la subjetividad moderna que se piensa como un “yo" frente a la naturaleza. Schopenhauer propone pensarnos como cuerpos entre otros cuerpos, no frente a ellos. Identifica en nuestros cuerpos la misma potencia que está presente en los demás seres: animales, plantas, etc. Esa potencia de vida, que llama voluntad, es una voluntad hambrienta de vida. La vida, nos dice, quiere seguir viviendo. Hoy cabe preguntarnos si el costo de esa voluntad de vida puede seguir siendo la vida misma. Si acaso ésta, tal como la intimidad, también es y puede 1 ser solo en plural.

Notas

1 En 2018, la Asociación británica lanzó el dato de que el 1% de la población mundial acapara el 82% de la riqueza global. Estas cifras fueron rebatidas por distintas instancias. https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299

2 Michelson, 2020.

3 Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), 2019.

4 Infobae, 2020.

5 Cfr. Segaro, Rita Laura, 2003, pp. 149 y ss